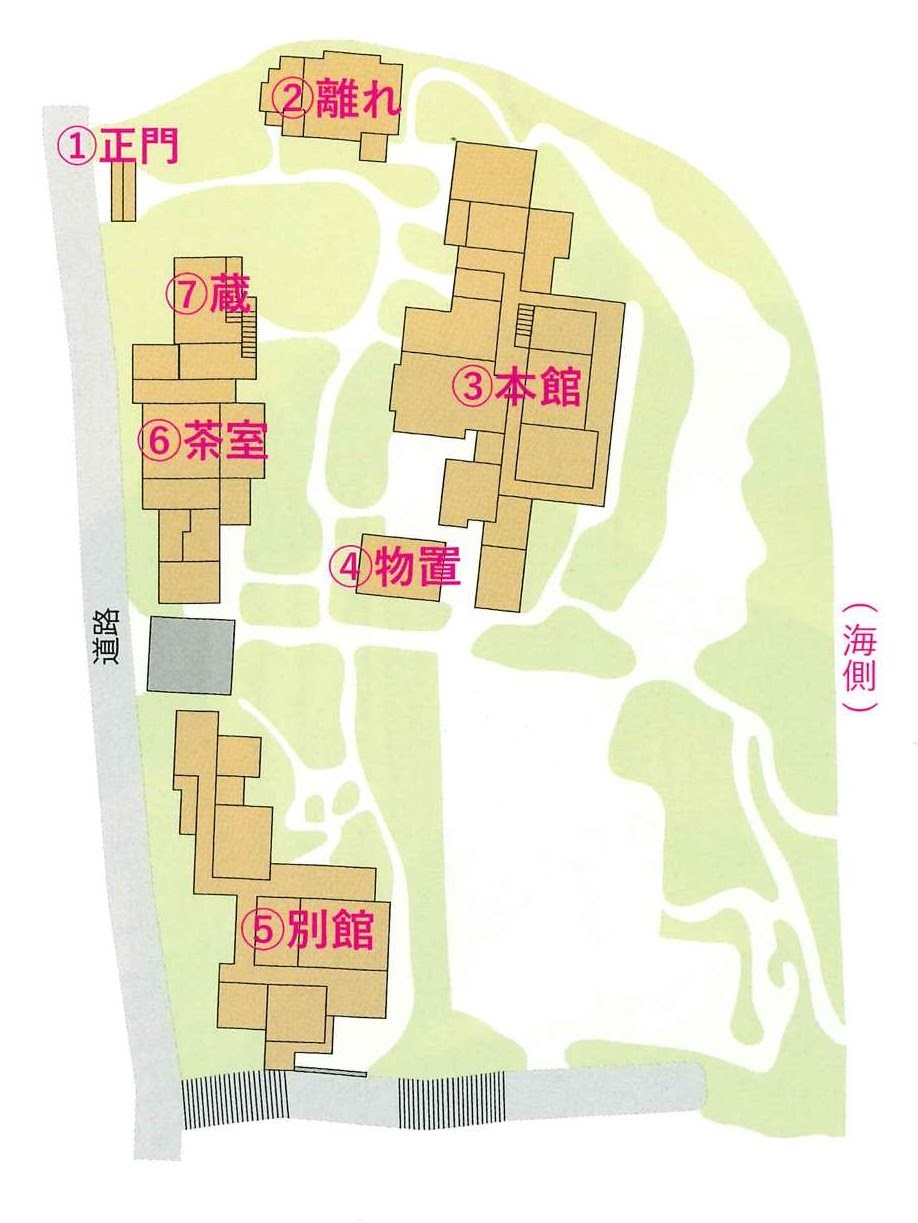

昭和8年頃から、第一銀行3代頭取の石井健吾が、正門、本館、離れ、物置を新設。清水組(現清水建設)の設計施工により建設。相模湾を望む大海原を生かした借景庭園が作られた。その後、昭和14年4月頃、山下汽船初代社長の山下亀三郎が石井健吾より譲り受け、翌15年に別館と茶室を増築し、本館玄関の間奥の6畳間を増築。同じく清水組による設計施工により建設。昭和19年10月頃、世界救世教教祖の岡田茂吉が山下亀三郎より譲り受け、21年蔵を造営。蒐集した美術品などを保管していた。後に現所有者の世界救世教が隣人の土地、建物を購入し、現在の敷地面積約1100坪(約3320㎡)となった。

❶ 正門 昭和8年(1933) 創建:石井健吾

四脚門様式の数寄屋門。切妻屋根平入りで、屋根の仕上げは窯変瓦を用いた一文字葺き、たおやかな丸太仕事の雰囲気が漂い、数寄屋造りの特色が出ていて、別荘建築の正門としては格調が高い。当時の数寄屋工匠の技術の高さが偲ばれる。

❷ 離れ 昭和10年(1935)頃 創建:石井健吾

敷地北端に東西棟で建ち、本館と渡廊下で繋ぐ、十五畳大の応接室と玄関等からなる独立棟。軸部や軒に多様な樹種の丸太を使い、応接室主体部を船底天井、周囲を網代天井などとする数寄屋意匠で上品にまとめつつ、出窓風の長椅子などに当時の住宅の潮流も示す。

(離れ内部)

❸ 本館 昭和8年(1933)創建:石井健吾

相模湾を望む敷地北東寄りに位置する。南北廊下の東側中央を二階建てとして、上下階とも座敷二室に縁を廻らす。下階は北に玄関棟、南に浴室を配する。全体に木柄が細く、数寄屋を加味した繊細な意匠を基調とし、東面は大きなガラス窓をたて、開放感をもたせる。

1階居間▽

1階お風呂▽

2階寝室▽

➍ 物置 昭和8年(1933)創建:石井健吾

昭和8年から今日まで使用されてきた貴重な物置。造りは堅牢で、意匠的にも吟味されていたことが2階の扉の彫刻などで伺える。屋根は本館と同じ窯変瓦を用い、敷地全体の景観を整える。

(扉彫刻は蝙蝠文)

❺ 別館 昭和15年(1940)創建:山下亀三郎

敷地南西隅に位置する木造平屋建てで、海側となる東側に座敷を雁行配置し、西に廊下を廻らせる。十三畳の主室では拭板と畳による二畳大の踏込床を残月風に仕立て、北に四半瓦敷の土縁を設ける。数寄屋風意匠と太鼓斫の梁などによる野趣を備え、独特な趣を醸す。

光明の間▽

主室(御面会所)▽

❻ 茶室 昭和15年(1940)創建:山下亀三郎

本館西側のやや高い位置に南北棟に立つ山荘風の茶室。豪奢な雰囲気を持つ10畳広間席は4畳半切の炉と逆勝手の大炉が切ってある。野趣に富んだ造りで、今では希少で入手困難な美材が多く使われている。別館と期を同じくした作風が対を成す建築。

(茶室内部)

❼ 蔵 昭和21年(1946)創建:岡田茂吉

本館南西側に東西棟で建つ、寄棟造桟瓦葺である。一階は敷地の高低差を利用した半地下状で土間一室の物置とし、二階は北側を出桁状に張り出した畳敷の居室で、外壁を簓子下見板張とし、西妻に出入口を設ける。別荘の保守管理の様相を伝える付属施設。

岡田家の家紋▽